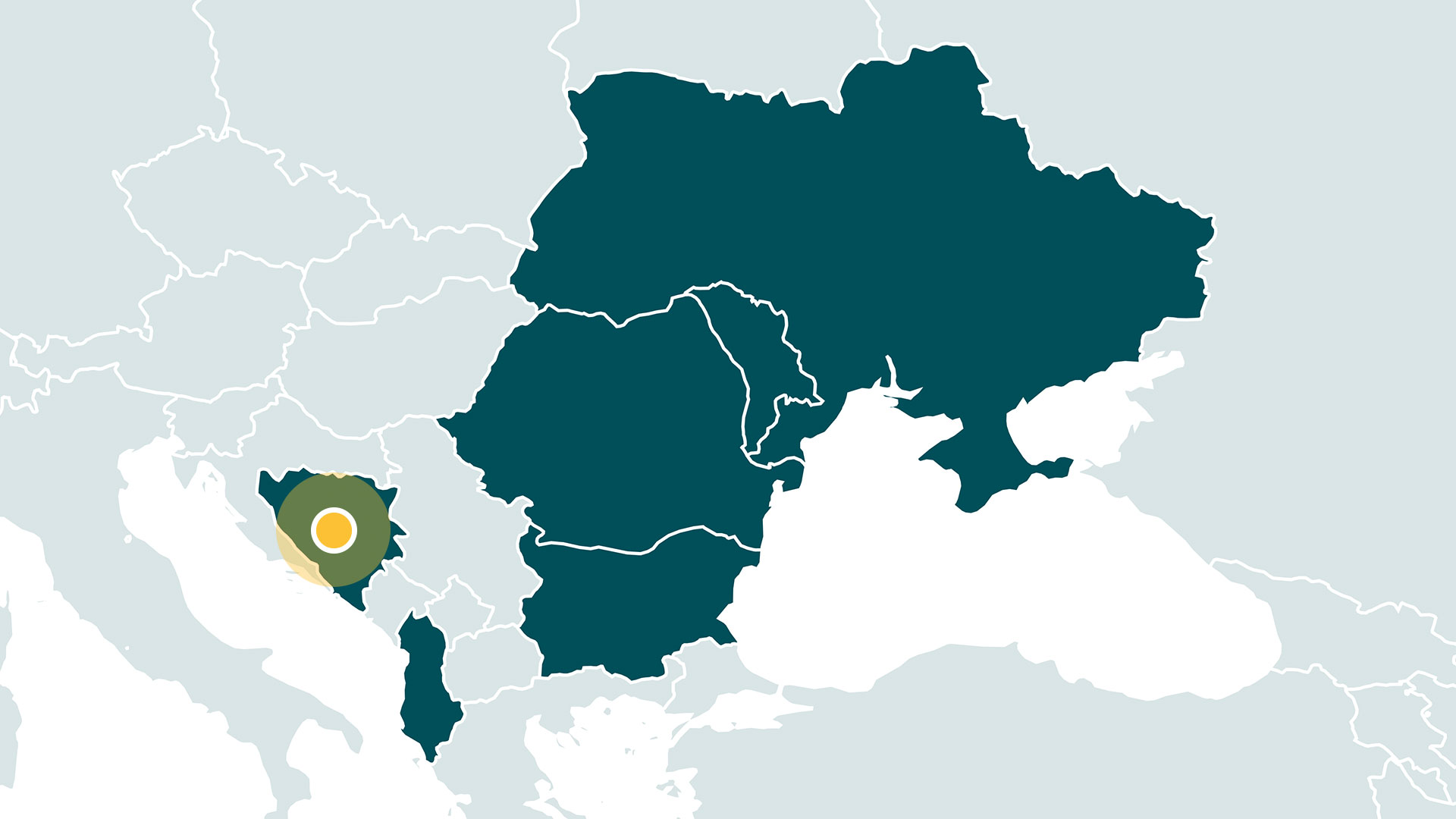

Bosnien-Herzegowina

„Mission ohne Grenzen“ begann die Arbeit in Bosnien-Herzegowina 1995 nach Ende des Bosnienkrieges.Kaffee ist ein wichtiges Ritual in Bosnien-Herzegowina, wo es bereits seit dem 16. Jahrhundert Kaffeehäuser gibt. Der bosnische Kaffee wird in einem kleinen, kupferbeschichteten Topf mit langem Hals, einem sogenannten Džezva, zubereitet und auf einem runden Eisentablett mit einer Keramiktasse und Zuckerwürfeln serviert – und bei langen Gesprächen mit Freunden oder der Familie genossen.

„Mission ohne Grenzen“ ist seit 1995 in Bosnien-Herzegowina tätig. Derzeit werden 224 Familien in fünf Gemeinden unterstützt. Sie erhalten Hilfe dabei, ihr Potenzial zu entfalten und Wege zur Selbstversorgung zu finden.

Die Folgen des Krieges

„Mission ohne Grenzen“ begann 1995 in Bosnien- Herzegowina zu arbeiten, nachdem der brutale Krieg zu Ende gegangen war. Traumata und Unterernährung waren weit verbreitet. Hunderttausende Menschen litten große Not, und zwei Millionen Menschen waren vertrieben worden.

Mehr als 100.000 Menschen wurden im Krieg getötet, und mehr als 20.000 werden vermisst und gelten als tot.

Jahrzehnte später sind die Überreste von mehr als 7.000 Opfern noch immer nicht gefunden worden, da die Suche durch zu wenige Ermittler beim Bosnischen Institut für vermisste Personen erschwert wird.

In Srebrenica wurden 8.000 bosnische Muslime hingerichtet – das größte Massaker in Europa seit dem Holocaust. Tausende Menschen wurden in Konzentrationslagern wie Omarska interniert, wo sie Folter und schrecklichen Bedingungen ausgesetzt waren.

Posttraumatische Belastungsstörung

Der Krieg begann 1992, kurz nach der Auflösung Jugoslawiens. Die Schaffung eines unabhängigen bosnischen Staates mit bosnischer Mehrheit wurde von den bosnischen Serben abgelehnt. Sie starteten eine militärische Offensive und begannen eine grausame ethnische Säuberungskampagne. Später brach auch in Zentralbosnien ein Konflikt zwischen Kroaten und Bosniern aus, während sie in anderen Regionen weiterhin Verbündete blieben.

Infolge des Krieges leiden derzeit schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen in Bosnien-Herzegowina an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Auch nachfolgende Generationen sind vom sogenannten transgenerationalen Trauma betroffen, bei dem die Stressreaktionen der Eltern Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer Kinder haben.

Unterstützung für Familien im kriegsgebeutelten Mostar

Das erste Projekt von „Mission ohne Grenzen“ in Bosnien-Herzegowina war das Familienpatenschaftsprogramm in Mostar, wo bis heute viele Häuser und Gebäude von Granatsplittern und Einschusslöchern gezeichnet sind.

Familien, die am Familienpatenschaftsprogramm von „Mission ohne Grenzen“ teilnahmen, erhielten regelmäßig Lebensmittel und Hygieneartikel sowie emotionale ungeistliche Unterstützung. Als der Krieg endete, waren die Kinder unterernährt, erschöpft und traumatisiert, und die Eltern kämpften ums Überleben. Geistlich gesehen bestand der größte Bedarf darin, zu vergeben, sich zu versöhnen und Hoffnung zu finden. Die regelmäßige Unterstützung war – und ist auch weiterhin – entscheidend, damit Familien sich erholen und Hoffnung für die Zukunft schöpfen können.

Später weitete sich die Arbeit von „Mission ohne Grenzen“ auf andere Orte aus, darunter Sarajevo, Bugojno, Tuzla und Glamoc.

Ethnic division and ‘others’

1995 wurde das Dayton-Abkommen geschlossen, ein Friedensabkommen, das den Krieg beendete. Es teilte die Macht unter den drei wichtigsten ethnischen Gruppen Bosniaken, Serben und Kroaten auf. Diese entsprechen weitgehend den drei wichtigsten Religionen Islam, Orthodoxes Christentum und Römisch-katholisches Christentum.

Allerdings hatte diese Aufteilung den unbeabsichtigten Effekt, dass das Land als ethnisch geteilter Staat gefestigt wurde. Die Angst und die Missstände zwischen den Gruppen werden auch weiterhin von politischen Akteuren ausgenutzt und oft durch die Medien und getrennte Lehrpläne verstärkt.

Die Minderheiten, die nicht in die Kategorien Bosniaken, Serben und Kroaten passen und schätzungsweise 12 % der Bevölkerung ausmachen, werden in der Verfassung als „Sonstige” bezeichnet – und haben keinen wirklichen Zugang zu politischer Macht. Dazu gehören auch die Roma, die auch in anderer Hinsicht marginalisiert sind. So leben Roma-Kinder beispielsweise fünfmal häufiger in Armut als ihre Altersgenossen, die nicht der Roma-Gemeinschaft angehören.

Armut und Arbeitslosigkeit

Bosnien-Herzegowina stand in der Nachkriegszeit vor vielen Herausforderungen, deren Folgen bis heute zu spüren sind. Das Wirtschaftswachstum, Reformen und Investitionen wurden durch anhaltende ethnische Spaltungen sowie weit verbreitete Korruption, Vetternwirtschaft und organisierte Kriminalität behindert.

Ein Drittel aller Kinder in Bosnien-Herzegowina lebt in Armut und leidet unter Hunger und Unterernährung.UNICEF

Die Arbeitslosenquote liegt bei über 27 %, und nur etwa die Hälfte der Menschen im erwerbsfähigen Alter ist wirtschaftlich aktiv. Jedes Jahr verlassen durchschnittlich 50.000 Menschen – vor allem Facharbeiter und Akademiker – Bosnien-Herzegowina.

Die Familien, die von „Mission ohne Grenzen“ unterstützt werden, kämpfen wegen niedriger Löhnen ums Überleben oder haben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Ebenfalls unterstützt werden ältere Menschen, die in Armut leben. Zusätzlich wurde eine Nachmittagsbetreuung für Roma-Kinder ins Leben gerufen. Die Botschaft von Hoffnung, Vergebung und Gottes Liebe zu verbreiten, kann eine Herausforderung sein in einem Land, in dem die Menschen so viel Verrat und Feindseligkeit erlebt haben. Deshalb zeigen die lokalen Mitarbeitenden und Freiwilligen Gottes Liebe auf greifbare Weise.